Sul boulevard che costeggia il Mar Caspio e che porta al Centro culturale Heider Aliyev di Baku, in Azerbaigian, disegnato dalla compianta archistar anglo-iraniana Zaha Hadid, giovani coppie passeggiano tenendosi per mano. I bambini sfrecciano sui monopattini, i venditori ambulanti colorano il cielo con i palloncini. Non c’è una cartaccia per terra, tutto è molto ordinato, i fiori e le piante sono curati nei minimi dettagli.

Alla fine della strada pedonale, sorge questo palazzo dalle forme geometriche affusolate che è diventato uno dei simboli del nuovo skyline di Baku, la capitale dell’Azerbaigian. All’orizzonte spuntano grattacieli costruiti da grandi studi di architetti che raccontano la rinascita economica del Paese, grazie alla produzione e vendita di petrolio e gas all’Occidente, sotto il controllo del governo. Il centro culturale, inaugurato a maggio 2010, come la strada su cui sorge, è dedicato a Heider, terzo presidente del Paese morto nel dicembre 2003, e padre di Ilham che lo ha sostituito come capo di Stato ed è al potere incontrastato da vent’anni.

Blitzkrieg

Oltre a modernizzare la città Ilham Aliyev ha investito nell’apparato di sicurezza e in particolare nelle forze armate. Aliyev ha creato un esercito efficiente, moderno, ed efficace. D’altronde uno degli obiettivi più importanti per Aliyev era chiudere la partita con il Nagorno-Karabakh, l’area che si è auto-governata per oltre 30 anni, a maggioranza armena. L’autonomia della zona comincia subito dopo il collasso dell’Unione Sovietica e un conflitto che ha visto la sconfitta di Baku contro gli abitanti della zona e l’esercito armeno. Un conflitto che si è trascinato fino ad oggi.

Nel primo pomeriggio di martedì 19 settembre, un gruppo di turisti orientali si protegge dal sole caldo con ombrelli e cappellini, tutti guardano incuriositi l’entrata del centro; fanno fotografie e si mischiano ai residenti locali, come in una qualsiasi città turistica. Sembra tutto tranquillo, fino a quando la nostra guida, una giovane studentessa universitaria che non vuole essere citata per paura di ritorsioni, tira fuori il telefono. «È successo qualcosa, Internet è molto lento», fissa il cellulare con aria preoccupata. I messaggi su Whatsapp e altre piattaforme arrivano a rilento. I video su Instagram e TikTok non si caricano. Poco dopo annuncia: «È cominciata una nuova operazione in Nagorno-Karabakh; il governo non vuole che circolino altre informazioni da quelle ufficiali. Lo fanno spesso». La giovane donna, con i capelli corti e i jeans strappati, sottolinea come non ci siano media indipendenti e che della propaganda ufficiale non ci si può fidare. «Né da una parte, né dall’altra». La maggior parte delle informazioni le ottiene dai social media. «Anche i soldati postano in continuazione».

Sul taxi, la radio diffonde la versione ufficiale che viene ripetuta allo sfinimento su tutti i canali: 11 persone sono state uccise da una mina piantata dai separatisti, tra queste ci sarebbero due civili. Secondo il governo, questa è l’ennesima violazione degli accordi del 2020, una provocazione. Così Ilham Aliyev ha dato il via libera a una nuova operazione che in meno di 24 ore ha portato alla resa incondizionata e al completo “riassorbimento” della regione autonoma nel territorio azero. In meno di una settimana, quasi tutta la popolazione armena è fuggita, circa 120mila persone, creando una catastrofe umanitaria. I soldati sono stati accusati di violenze e ritorsioni. Con questo attacco Aliyev ha sorpreso tutti; fino all’ultimo momento il presidente azero aveva escluso l’uso della forza con tutti i partner internazionali, rassicurandoli in diverse occasioni. E, invece, il 19 settembre ha visto un’opportunità per chiudere questa guerra durata più di trent’anni.

L’autocrazia in borghese

Tra la gente, a Baku, la notizia viene assorbita con cautela. Tra stupore, attesa e mal contento represso. A porte chiuse si piangono i morti di questa nuova operazione, almeno 200 secondo il governo, e si invoca la pace. Ma per le strade non si parla, le proteste non esistono. E chiunque sui social media esprima delle opinioni contro la guerra o il governo, viene chiamato in caserma e arrestato quindi bollato come traditore dalla propaganda governativa. L’apparato di sicurezza del Paese è molto efficace e allo stesso tempo ben nascosto. Nella capitale, che conta oltre tre milioni di abitanti su un totale di nove, ci sono migliaia di agenti in borghese che ascoltano, controllano, monitorano. Si mescolano tra la folla, pronti a intervenire nel momento del bisogno o come forza preventiva. Un controllo sociale capillare, ma mai evidente. Infatti, non ci sono pattuglie di soldati, né tantomeno volanti della polizia. Per la strada non ci sono cartelloni di propaganda che spesso adornano le strade di città in guerra o controllate da un regime. Un’autocrazia visibile agli occhi di chi vuole vedere.

«Oramai il governo è talmente forte che non ha bisogno di fare propaganda o avere un controllo evidente per le strade. Di fatto, la società civile non è più una minaccia, è stata completamente silenziata», spiega a TPI Samad Rahimli, giurista per i diritti umani che sottolinea come la mancata presenza di militari non deve ingannare perché in realtà c’è un controllo sociale molto forte, anche grazie a migliaia di informatori. E non esistono libertà personali. Fa alcuni esempi: «Per i matrimoni e i funerali si deve chiedere il permesso alla polizia. Di solito si presentano alle cerimonie», racconta. Una maniera, secondo lui, per far capire alla popolazione che nulla sfugge agli occhi attenti dello Stato che non ammette alcuna voce fuori dal coro. Poi racconta di come l’opposizione non riesca a organizzare un congresso, «le location a pagamento si rifiutano di ospitarli o cancellano all’ultimo minuto». Le organizzazioni della società civile «non possono avere un incontro a porte chiuse. È impossibile. Addirittura, vengono fatte delle pressioni sui proprietari degli immobili che con pretesti futili recidono i contratti di affitto a chi partecipa a qualche attività». E aggiunge: «Tra le norme che hanno varato c’è anche quella contro le ong, che è particolarmente problematica. In pratica, nessuno può ricevere fondi dall’estero e nessuno ha soldi per operare. Quindi non esistono ong».

Controllo sociale

Rahimli spiega come questa svolta nella repressione sia cominciata dieci anni fa. Il movimento giovanile Nida era molto partecipato, l’opposizione stava crescendo. Nel 2013, Aliyev è stato riconfermato presidente per la terza volta e un mese dopo la sua vittoria è scoppiata la protesta in Ucraina contro le influenze russe e per un futuro più vicino all’Europa. «Era una rivoluzione colorata che voleva cambiare le cose. Noi capivamo bene che cosa volesse dire, anche noi facevamo parte dell’Unione Sovietica e l’influenza di Mosca si sente molto. Secondo me, Aliyev ha avuto paura, non ha voluto correre rischi che le proteste dilagassero anche qui». E così sono cominciati gli arresti e le violenze. Nuove leggi hanno limitato drammaticamente la libertà di espressione e cancellato la libertà di riunirsi. L’opposizione è rimasta paralizzata, incapace di rispondere o arginare gli attacchi. Il tutto, mentre grandi somme di denaro venivano elargite a cascata nella società. Migliaia di cittadini sono stati assunti nel pubblico impiego.

Bahruz Samadov, nel 2013 aveva 18 anni. Da poco più di un anno partecipava al movimento giovanile Nida. Aveva grandi speranze, racconta di un’atmosfera frizzante con dibattiti e confronti. «La società civile era forte», ricorda. Oltre alle proteste in Ucraina, le cosiddette Primavere Arabe erano diventate un’ispirazione. Tutti speravano in un cambiamento. Ma il governo ha capito prima di tutti di dover agire e falcidiare il movimento sul nascere.

«Hanno cominciato piano, una persona alla volta. Ma in pochi mesi tutti i leader del movimento sono stati arrestati e molti altri ancora», racconta Samadov a TPI, sottolineando come in quel frangente il partito di opposizione abbia «perso la faccia» per non essere riuscito a rispondere agli attacchi contro la società civile, ma anche per non avere avuto una chiara posizione sul conflitto. Tutti i cittadini hanno cominciato ad avere paura, e la maggior parte ha preferito il quieto vivere, girandosi dall’altra parte, e allontanandosi il più possibile da qualsiasi forma di partecipazione politica. In molti, soprattutto giovani, si definiscono apolitici. «Nelle università c’è un serio controllo, riflette la macchina disciplinare del governo su tutta la società». Se uno studente o una studentessa scrive in rete qualsiasi cosa che possa essere percepito come politico, viene chiamato e ripreso. «Spesso lo fanno in maniera pubblica per umiliarti. Pressano per rimuovere il post incriminato e ti spingono a non esprimerti», ci racconta una studentessa universitaria. «In alcuni casi hanno corrotto i professori per far bocciare gli studenti più problematici».

Conflitto & Identità

Samadov ha lasciato Baku e ora è dottorando alla Charles University a Praga, scrive su giornali internazionali della guerra e della repressione. «A fine agosto in ambienti militari circolavano voci di una possibile escalation. Non ho perso tempo e ho preso il primo aereo che mi portasse fuori dal Paese. Non sono in prigione per una casualità». Quattro suoi cari amici sono stati arrestati, hanno subito un fermo amministrativo per un mese. «Hanno scritto su Facebook che erano contrari a questa operazione. Sono ancora in prigione. Mi sento in colpa di essere riuscito a fuggire». Da anni Samadov critica la guerra. Dal collasso dell’Unione Sovietica, spiega, la formazione dei nuovi Stati nazione ha portato solo a un bagno di sangue. «Dovunque ci sono stati solo conflitti». Durante la prima guerra del Nagorno-Karabakh (1988-1994), ricorda il massacro degli azeri a Khojaly nel 1992, centinaia di civili vennero uccisi dalle forze armene molto più preparate di quelle azere. Da lì a poco arrivò la sconfitta in guerra e quindi la perdita di controllo sul Nagorno-Karabah e su sette province limitrofe. Risultato, centinaia di migliaia di profughi sono arrivati a Baku nel caos. Mancanza di viveri, nessun aiuto internazionale. Nell’aprile del 1993 il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha varato quattro risoluzioni che stabilivano l’area come parte dell’Azerbaigian e il diritto a garantire la continuità territoriale. «È stato uno choc per tutti. Il massacro, la guerra, ha plasmato l’identità nazionale e siamo entrati in questa mentalità da vittime. La verità è che entrambe le parti hanno partecipato a crimini di guerra. Bisogna tornare a un dialogo per la pace e la convivenza come abbiamo fatto per migliaia di anni».

Secondo l’analista politico Anar Mammadil, le paure degli armeni che scappano, sono più che giustificate. Alcuni giornalisti hanno raccolto le testimonianze di aggressioni delle truppe azere nei confronti dei civili armeni. «Il governo non ha dato garanzie di sicurezza. Spero che le cose cambieranno e che a un certo punto tornino. È molto triste che se ne siano andati. Ma Baku deve cercare un dialogo, la pace». Finora non sono stati fatti passi avanti. «Il risultato della guerra del 2020 era chiaro, perché non cercare delle vie diplomatiche?».

Infatti, per Mammadil questi ultimi tre anni sono stati un’occasione persa, si poteva costruire un percorso di pace, ma tutti gli attori sono rimasti statici sulle loro posizioni «e le potenze locali e internazionali hanno fatto solo i loro interessi». Non c’è mai stato un vero confronto su come continuare, su come ottenere la pace. E lui avrebbe una proposta: «Per prima cosa il governo dovrebbe demilitarizzare tutta la zona, nemmeno le forze di pace russe dovrebbero rimanere ed è necessario consegnare l’area ai civili. Poi dovrebbero costruire delle forze locali miste, in cui ci sia una forte partecipazione armena». Sottolinea come sia importante riconquistare la fiducia, «ma l’Azerbaigian deve essere più trasparente». Nemmeno lui si aspettava questa operazione. «È stato tutto molto veloce, e il disarmo è stato una sorpresa più che altro perché non c’è nessun accordo scritto”.

Chi arma Baku

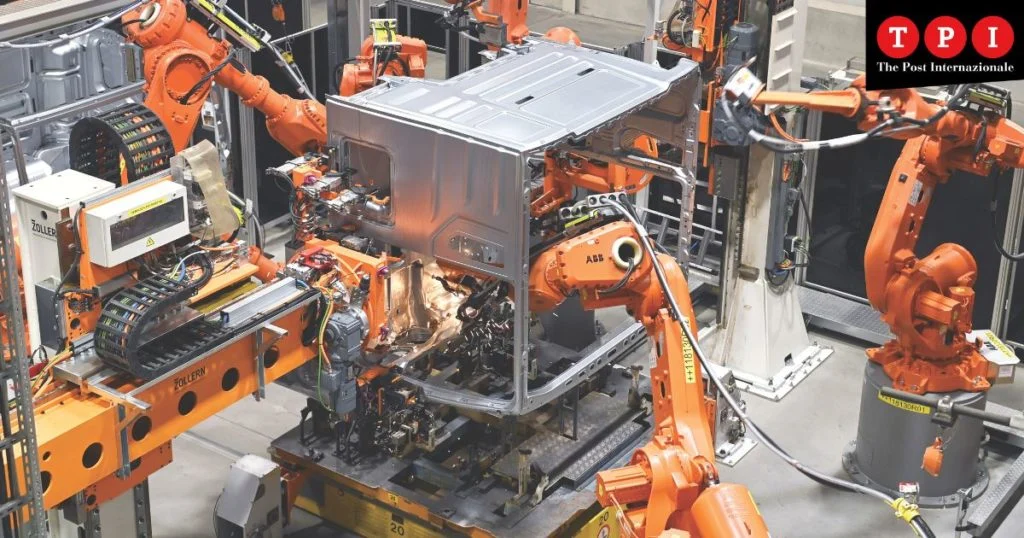

Da quando Ilham Aliyev ha preso il potere, ha cominciato a ristrutturare le forze militari, modernizzare gli arsenali, crescere nelle capacità operative. Oggi l’Azerbaigian riserva quasi 3 miliardi di dollari l’anno alla Difesa. «In questi anni, le entrate delle risorse energetiche sono state investite nel settore della sicurezza», aggiunge Nona Mikhelidze, ricercatrice dell’Istituto Affari Internazionali (Iai). Secondo diversi analisti militari le capacità azere superano quelle armene, grazie anche a un arsenale che comprende droni e missili ad alta tecnologia.

Infatti Baku compra soprattutto da Russia, Israele e Turchia. «La differenza nella costruzione del comparto militare l’hanno fatto questi tre Paesi», con la grande contraddizione russa. «L’Armenia fa parte dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Otsc) che ha un articolo 5 simile a quello della Nato per cui se un Paese membro viene aggredito, gli altri devono rispondere. La Russia non solo non ha appoggiato l’Armenia, ma vendeva le armi a Baku». Secondo la studiosa non dovrebbe esserci pericolo di una nuova campagna militare, «di fatto hanno ripreso tutto quello che volevano. Ufficialmente non hanno altre pretese, ma bisogna capire che cosa succederà al corridoio di Zangezur e a quello di Lachin. La situazione rimane molto delicata».

Nuove tensioni

Ma non solo: l’Armenia ha paura che il conflitto dilaghi a marzo 2024, alla fine dell’inverno quando tutte le operazioni militari a causa del terreno fangoso, si fermano. Se Yerevan ha ufficialmente riconosciuto l’integrità territoriale dell’Azerbaigian, Baku non ha fatto lo stesso. La paura di un nuovo conflitto serpeggia anche a Baku. Dopo il discorso di Aliyev per la vittoria nessuno è sceso in piazza a festeggiare.

Per Mikhelidze questo è un segnale positivo: «Lascia la speranza di una coesistenza pacifica, non c’è più questa voglia di vendetta che porta a festeggiare». Ma secondo T.S., una giornalista locale, «non riusciamo veramente a digerire quello che sta succedendo». T.S. ha accettato di rispondere a qualche domanda di TPI solo a patto di non venire riconosciuta, «rischio il mio posto di lavoro e molto di più», ammette nel cortile interno di un’enoteca che vende vini da tutto il mondo e serve pietanze locali.

«La storia si ripete e io ho paura. Non credo che il conflitto sia finito, chi ci dice che tra dieci anni non ci troveremo nella stessa situazione?». Nota anche come in nessun negoziato sia presente una donna. «Sappiamo bene come le donne siano le prima garanti e promotrici di pace, per questo è necessario coinvolgerle», sospira. C’è chi dice che nemmeno il governo volesse festeggiamenti di piazza. «La situazione è incerta, l’inflazione è altissima, le persone cominciano a fare fatica. E un grande raduno di piazza potrebbe trasformarsi in un momento per sfogare la rabbia».

Insomma Aliyev sembra aver perso del consenso, ma grazie alla repressione e il senso di patriottismo instillato perennemente da tutti i media è ancora saldamente al comando con una società silenziata. Una sorta di auto censura preventiva per non incorrere in problemi. Negli ultimi 20 anni Aliyev ha giocato moltissimo sul nazionalismo, accentuando il carattere laico del governo e del Paese.

Oggi Baku è una delle mete preferite nel Caucaso. Accoglie turisti da tutto il mondo. Quello che stupisce di Baku è la sovrapposizione di architetture e stili. Gli imperi passati in questa terra hanno lasciato le loro tracce. Da quello ottomano ai francesi venuti per il petrolio e che hanno costruito palazzi a ridosso del centro. Poi i casermoni sovietici che ospitano migliaia di famiglie. E quindi nuovi grattacieli con forme affusolate e futuristiche. Oltre al centro Haider Aliyev, anche le Flame Towers sono un simbolo della città. Un complesso residenziale con tre grattacieli di altezze diverse di cui il più alto tocca i 190 metri. Sono costruiti sull’altura che domina Baku e si vedono da diversi punti. Ogni sera, dopo il tramonto, sulla loro superficie viene proiettato il video di un uomo stilizzato che sventola la bandiera azera. Ogni sera. È impossibile non notarle nel nuovo skyline di Baku.