Lavoratori a chiamata in Kenya, disoccupati in Venezuela e operatori di call center nelle Filippine e in India: dall’arrivo di ChatGPT si è acceso il dibattito su come l’intelligenza artificiale cambierà il nostro modo di lavorare. Ma ben poco si sa della forza lavoro fantasma che si cela dietro la tecnologia più avanzata del mondo e che, in gran parte, opera senza tutele e con paghe da fame in diversi Paesi in via di sviluppo in Asia, Africa e Sud America.

È lo sporco segreto del settore: per creare programmi intelligenti non si può fare a meno del lavoro umano. Ma qui non parliamo degli ingegneri e degli informatici di altissimo livello, ben pagati nei loro uffici della Silicon Valley. Bensì di un esercito di sfruttati.

Lo sviluppo di gran parte di questi algoritmi richiede la tecnica del cosiddetto “Deep Learning”, con cui il software impara automaticamente a svolgere attività finora ad esclusivo appannaggio degli esseri umani come guidare automobili, navi o aerei; utilizzare dispositivi quali cellulari, tablet o tv; assistere un cliente; scrivere testi, disegnare immagini, ideare giochi e produrre video.

Questa tecnica però richiede un’enorme quantità di dati (testi, immagini e filmati), che devono essere “etichettati”. I computer infatti non “vedono”, non “leggono” e non “ascoltano”. Perché un programma impari a riconoscere un segnale stradale, una parola o un contenuto offensivo o un allarme antincendio, bisogna che qualcuno glielo indichi. Qui entra in gioco una forza lavoro per lo più sconosciuta: i “micro-lavoratori”.

Di “micro” però c’è ben poco, se non il loro salario. Secondo un rapporto pubblicato lo scorso anno dall’associazione di ricerca britannica Autonomy, quasi 20 milioni di persone in tutto il mondo praticano questo mestiere che, in sintesi, consiste nello svolgere compiti di etichettatura dei dati per addestrare i software intelligenti, e quasi tutti lavorano a progetto. Per l’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo), nel 2021 la stragrande maggioranza di loro viveva nel Sud del mondo, quasi la metà solo in India e nelle Filippine.

È un affare colossale: la società Grand View Research stima che entro il 2030 il comparto dell’etichettatura dei dati varrà oltre 17 miliardi di dollari mentre il World Economic Forum prevede che entro il 2025 le macchine intelligenti sostituiranno 85 milioni di posti di lavoro ma ne creeranno altri 97 milioni. Gran parte però potrebbe essere lavoro de-localizzato e sottopagato svolto da un esercito di manovali digitali, retribuiti con meno di due dollari (a volte solo con qualche decina di centesimi) a progetto.

Dietro le quinte

Lo chiamano anche “lavoro con un clic”. Detto così sembra poco dispendioso in termini di energie e invece obbliga le persone a restare sedute per decine di ore davanti a uno schermo a svolgere lunghi sondaggi, selezioni di immagini complesse, traduzioni istantanee e codifiche di dati, restando sempre concentrate al massimo.

Tutto avviene tramite piattaforme che monitorano l’efficienza dei lavoratori, pagati a cottimo e a cui una valutazione negativa rischia di precludere nuove opportunità. Lo stress psicologico derivante dal monitoraggio costante, dalla necessità di non perdere mai la concentrazione e dall’alienazione di un lavoro monotono svolto in solitudine, denunciati negli Usa dall’antropologa Mary L. Gray e dallo scienziato computazionale Siddharth Suri nel loro libro “Ghost Work: How to Stop Silicon Valley from Building a New Global Underclass”, è acuito dalla mancanza di orari, legati di volta in volta ai singoli progetti, il che obbliga queste persone a rendersi sempre disponibili perché la competizione è spietata e potenzialmente globale.

Chiunque e da qualsiasi parte del mondo può infatti iscriversi a piattaforme come Microworkers, Remotasks, Amazon Mechanical Turk, Clickworker, Appen e Sama. Qui tutti i lavoratori sono freelance, nessuno viene assunto tramite contratto e ogni giorno bisogna partecipare a più progetti possibili tra quelli disponibili per poter guadagnare qualcosa.

La logica è minimizzare i costi per le aziende clienti di queste piattaforme, il che si trasforma spesso in una corsa al ribasso per i lavoratori: secondo una ricerca del 2018 la tariffa oraria media per un lavoratore di Amazon Mechanical Turk oscillava tra uno e sei dollari l’ora ma su altre piattaforme alcuni progetti pagano meno due di dollari e altri solo qualche decina di centesimi.

Crowd-working

È il caso, denunciato nelle Filippine, di Remotasks. La piattaforma, che nel Paese asiatico dà lavoro a quasi 10mila persone, è di proprietà della statunitense Scale AI ed è accusata di retribuzioni basse e di mancati o ritardati pagamenti ai suoi iscritti che, per lavorare, spesso si riuniscono negli Internet Café di Taguig, nei sobborghi della capitale Manila, o di Cagayan de Oro, nel nord dell’isola di Mindanao.

Scale AI, registrata a San Francisco e con un valore stimato da Fortune in oltre 7,3 miliardi di dollari, ha tra i suoi clienti colossi come Meta, Microsoft e Open AI, azienda sviluppatrice di ChatGPT. Ma un reportage del Washington Post da Mindanao ha denunciato una serie di violazioni dei diritti di base dei lavoratori iscritti a Remotasks, che però non sono tutelati dalla legge.

I “tasker” intervistati, come sono conosciuti i dipendenti di queste piattaforme di crowd-working, hanno subito ritardi nei pagamenti delle proprie retribuzioni, che in alcuni casi sono state ridotte o addirittura annullate. Una lavoratrice avrebbe dovuto percepire due dollari dopo quattro ore di lavoro ma, alla conclusione del progetto, la piattaforma le ha erogato soltanto 30 centesimi. Un altro ha ottenuto solo 12 dei 50 dollari promessi per tre giorni di attività online. Un altro ancora invece aveva accumulato un credito di 150 dollari per aver portato a termine una serie di compiti disponibili sul portale, da cui però è stato improvvisamente escluso senza la possibilità di recuperare il denaro.

Nessuno però protegge queste persone. Secondo il dipartimento Information & Communications Technology del governo filippino, l’etichettatura dei dati è un settore dell’economia informale e come tale è impossibile, per ora, regolamentarlo e costringere le aziende a rispettare le normative sul lavoro, specie in materia di salario minimo, che qui oscilla tra i 6 e i 10 dollari al giorno, ben al di sopra di quanto di solito un tasker riesca a guadagnare online.

Il problema non riguarda però solo le Filippine o Remotasks. A fine 2021, Open AI ha affidato alla piattaforma Sama, anch’essa con sede a San Francisco e tra i cui clienti figurano multinazionali come Walmart, Google e Microsoft, il compito di addestrare ChatGPT a identificare e a non utilizzare un linguaggio violento, sessista e razzista.

Per riuscirci, come mostrato da un’inchiesta del Time, Sama ha utilizzato lavoratori iscritti alla propria piattaforma in Kenya. Secondo una dichiarazione della stessa Sama, i tasker dovevano etichettare 70 testi in turni di nove ore. Tra questi contenuti erano comprese anche descrizioni di abusi sessuali su minori e animali, omicidi, suicidi, torture e altri contenuti psicologicamente traumatici. Tutto questo per guadagnare, al netto delle tasse, tra 1,46 e 3,74 dollari l’ora, mentre Sama aveva ottenuto quasi 600mila dollari dall’azienda sviluppatrice di ChatGPT. Insomma la logica è sempre la medesima: minimizzare i costi.

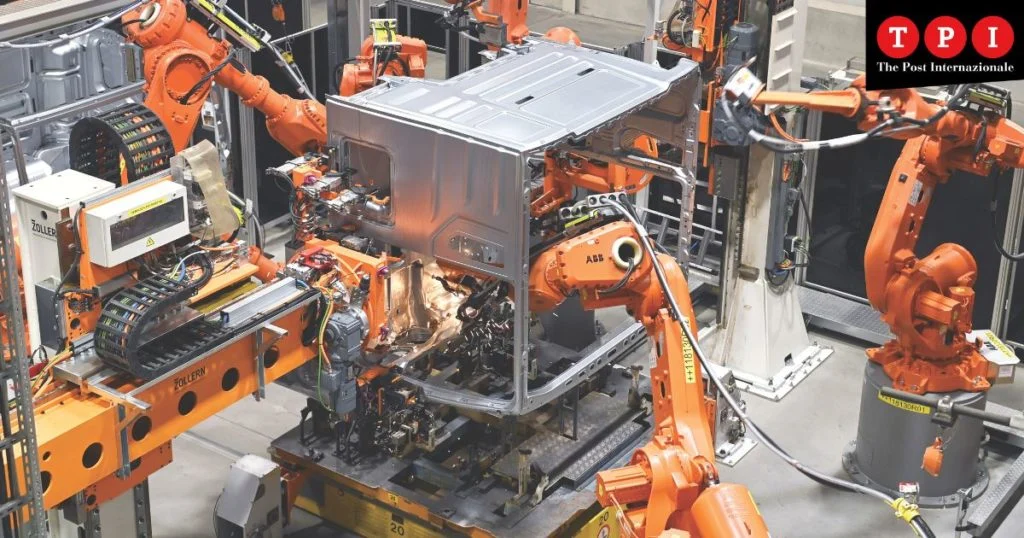

È quanto accaduto anche in Venezuela dove, dopo la crisi politica e il crollo economico del 2019, centinaia di migliaia di lavoratori si sono iscritti a piattaforme come Appen, Hive Micro e Remotasks Plus (sempre legata a Scale AI). Qui per anni a farla da padrone sono state le attività legate all’addestramento dei programmi di guida autonoma per case automobilistiche come Tesla. Ciascun lavoratore doveva identificare gli ostacoli, i cartelli stradali, i pedoni, gli altri veicoli in marcia, etc. nei filmati delle telecamere montate su queste auto, in modo da insegnare al programma a riconoscere ciò che si sarebbe trovato davanti una volta alla guida.

Ma le attività disponibili su piattaforme come Appen sono virtualmente infinite: dalla selezione di foto alla moderazione di contenuti. Il portale offre una lista di compiti, ciascuno legato a un cliente anonimo e suddiviso in più fasi, che corrispondono ogni volta a una determinata retribuzione, spesso equivalente a pochi centesimi di dollaro. Basta solo cliccare e portare a termine l’attività richiesta, seguendo le istruzioni del cliente, se e quando inserite.

Tuttavia, il lavoratore può ritirare il denaro soltanto una volta raggiunta una certa soglia di credito, che per Appen corrisponde a dieci dollari. Allora può convertirlo in valuta locale e trasferirlo nel suo portafoglio elettronico. Questo genere di metodi di pagamento però non è facilmente accettato in Venezuela, il che costringe i tasker a rivolgersi ai cambiavalute sul mercato nero, pagando commissioni elevate. Quindi alla fine a rimetterci sembra essere sempre il lavoratore.

Un modello consolidato

Ma i colossi dell’intelligenza artificiale non si sono inventati nulla. Alla già citata piattaforma Sama, operante in Kenya, Uganda e India, negli scorsi anni Facebook affidò l’addestramento del proprio algoritmo per la moderazione di contenuti violenti e offensivi e per impedire la diffusione di un linguaggio che incitasse alla violenza.

Anche in quel caso, le pessime condizioni di lavoro, l’esposizione a contenuti psicologicamente traumatici e la scarsa retribuzione offerte nella sede di Nairobi di Sama provocò prima numerose polemiche, poi una serie di licenziamenti di lavoratori impegnati in attività sindacali e quindi dimissioni di massa degli impiegati.

Il modello però era già consolidato, come spiegato nel libro “Work Without the Worker: Labour in the Age of Platform Capitalism” del ricercatore britannico Phil Jones. L’opera cita diversi casi, compresi i due campi profughi di Dadaab in Kenya e di Shatila in Libano, in cui negli ultimi anni piattaforme simili a quelle citate si sono avvalse di lavoratori non contrattualizzati per etichettare dati al fine di addestrare algoritmi e software intelligenti per colossi come Google, Facebook, Amazon, Uber e Tesla.

Il tutto per paghe molto basse e a volte addirittura propagandando queste attività come formative e umanitarie. Come scrive l’autore nel suo libro: «Nell’ora che impiega Jeff Bezos a guadagnare 13 milioni di dollari, un rifugiato guadagna solo pochi centesimi insegnando ai suoi algoritmi a individuare un’auto».

Prospettive negative

Non esiste però soltanto il mondo delle piattaforme: molti lavoratori, soprattutto in Asia, vengono assunti attraverso reti di subappaltatori che lavorano con aziende registrate in Europa e in Nord America. È il caso della Smart Ecosystem Philippines Inc. (Sepi), registrata nelle Filippine.

Quest’ultima è stata costituita da Remotasks ma, a differenza della piattaforma, impiega i propri lavoratori in uffici, spesso sovraffollati, affittati da imprese locali. In almeno un caso, come scoperto dal Washington Post, 900 dipendenti lavoravano a turno ammassati in un piccolo e stretto edificio di cinque piani a Cagayan de Oro, nel nord dell’isola di Mindanao. Se le condizioni di lavoro non sono il massimo, anche i salari non sono (più) così attraenti. Inizialmente Sepi offriva ai dipendenti fino a 10 dollari per ogni progetto ma quando la gemella Remotasks si è allargata al mercato venezuelano le retribuzioni sono crollate, scendendo in alcuni casi fino a qualche centesimo.

Lo stesso schema viene utilizzato anche nel settore dell’assistenza clienti, un servizio affidato sempre di più dalle grandi multinazionali ad aziende del Sud del mondo. Nelle Filippine, secondo il sindacato locale Business Process Outsourcing Industry Employees Network (Bien), i lavoratori del settore sono quasi 800mila. Metà di questi, secondo l’Ilo, sono donne, a cui vengono affidati generalmente i compiti meno retribuiti e qualificati. Come dire che nemmeno l’innovazione è immune dalla più classica e storica delle forme di discriminazione.

Presto il problema però potrebbe non riguardare soltanto i lavoratori del Sud del mondo. L’aumento della domanda di micro-lavoro dovuto all’avvento dell’intelligenza artificiale e la crisi economica legata alla mancanza di occupazione e all’inflazione sta spingendo sempre più persone, persino in Europa, a rivolgersi a questa forma estremamente precaria di impiego.

In questo senso, il caso britannico è eclatante. Secondo la confederazione sindacale Tuc, nel 2021 quasi un lavoratore su otto nel Regno Unito svolgeva attività digitali da remoto e, tra questi, il 60 per cento era laureato. Quasi il 75 per cento di loro però guadagnava meno di 4 sterline l’ora, una paga inferiore non solo al salario minimo legale (compreso tra 7 e 10 sterline) ma pari a neanche un quarto dello stipendio medio di un laureato. Insomma, prima o poi potrebbe toccare anche a noi.