Quando crollò il ponte di Genova nell’agosto del 2018 assistemmo a un’incredibile risposta da parte della società civile, delle associazioni territoriali, degli enti amministrativi, delle imprese e del Governo per ricostruire l’opera nel minor tempo possibile, transito cruciale per gli abitanti del luogo, per moltissimi lavoratori e per milioni di viaggiatori ogni anno.

Con lo scoppio della pandemia da Covid-19, il popolo italiano, e con esso la sanità pubblica tutta, ha messo da parte resistenze, anni di lotte sindacali, rivendicazioni e un generale quanto diffuso malcontento sociale per abbracciare la più significativa operazione di cura e assistenza dalla Seconda guerra mondiale, unendo ingegno, competenza ed esperienza a un pizzico di creatività, a fronte di un numero esponenziale di infezioni e malati.

Infine, subito dopo l’alluvione che quest’anno ha colpito l’Emilia Romagna si è messa in moto una straordinaria catena di solidarietà che teneva insieme Governo e opposizione, a livello nazionale e locale, oltre a migliaia di volontari pronti a spalare il fango e ripulire le strade e le abitazioni dalle macerie.

Il nostro Paese, da ormai mezzo secolo e oltre, sa ricostruire ma non sa costruire senza la necessità, ad un certo punto, di dover ricostruire da capo. Sa reagire ma non sa prevenire. Dimostra un’eccezionale capacità di reazione di fronte a quelle che definiamo “emergenze” (anche se molto spesso non lo sono ed è sbagliato definirle tali poiché si tratta di eventi ormai ricorrenti) ma sempre più raramente sa programmare nell’interesse unico del bene comune.

Siamo i campioni mondiali di resilienza, di resistenza, di adattabilità.

Amiamo gli eroi e, complice la tendenza dei media a santificarli, facciamo molto presto a individuare e riconoscere negli angeli del fango, negli operatori sanitari, nei manovali, negli operai, nei volontari di questa o quella tragedia i salvatori pro-tempore, ma facciamo ancora più in fretta a dimenticarcene del tutto, abbandonandoli poi a loro stessi. Al loro triste destino di solitari.

Siamo il paese del qui, ora e subito, dell’esaltazione dell’impresa solo se declinata al presente, delle grandi operazioni di recupero e salvataggio da uno stato di catastrofe. Ma non sappiamo vivere nella quotidianità, nella normalità.

Talvolta – ed è triste pensarlo, ancora peggio doverlo scrivere – sembra quasi che queste “emergenze” servano ad alimentare un sistema che si regge sempre e solo sul curare, e quasi mai sul prevenire.

Il che ha reso, per l’Italia e per gli italiani, assolutamente normale vivere in questa condizione di perenne precarietà strutturale, sotto tutti i punti di vista, in tutti gli ambiti, per tutte le categorie, minoranze incluse.

Ciò che farebbe di noi italiani un popolo migliore sarebbe invece meno gusto per l’eroicità e maggiore responsabilità comune volta alla costruzione, programmazione, prevenzione. Nulla di inimmaginabile.

Anziché osannare i medici, chiamati eroi senza mai capire cosa di eroico avessero compiuto durante la pandemia, avremmo dovuto indagare e risolvere le ragioni per le quali – solo in parte comprensibilmente – ci siamo fatti trovare così impreparati.

E allora, più che calpestare ulteriormente la loro dignità con belle parole, comprate loro e mettete da parte nuovo ossigeno, realizzate nuove terapie intensive, ampliate la spesa pubblica e assumete medici e infermieri, anche nei Pronto Soccorso, ripensate e rafforzate la rete dei medici di base, costruite da capo una filiera della sanità pubblica memori di quanto accaduto.

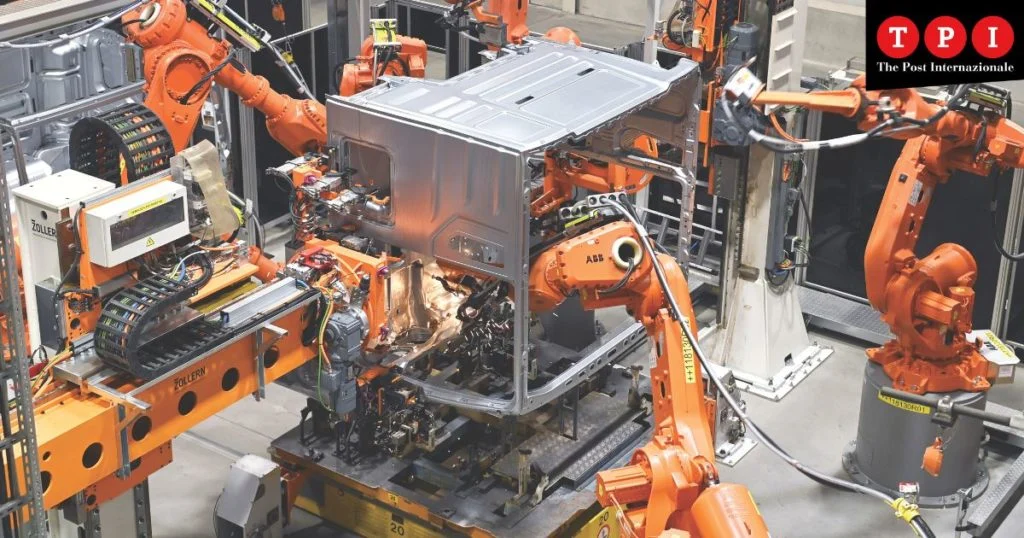

Ciò che ci ha colpiti così duramente poteva servire da lezione, una volta per tutte, perché non è possibile applicare all’ospedale le stesse tecniche di riorganizzazione e razionalizzazione di un’azienda privata: downsizing, out-sourcing e la logica del just in time che mira a eliminare tempi morti e spazi non direttamente produttivi azzerando gli stock e saturando ogni segmento del ciclo produttivo.

E invece no: nel periodo tra il 2010 e il 2019 alla sanità pubblica sono stati sottratti oltre 37 miliardi di euro, e nulla è cambiato proprio perché ogni nostra soglia di attenzione e di investimenti pubblici è unicamente concentrata sull’ora e subito, sull’emergenza, sull’erronea convinzione che ciò che non accade ogni giorno è un’anomalia per definizione.

Stesso identico discorso si potrebbe applicare alle infrastrutture (ponte di Genova, e lì c’era di mezzo pure la gestione di un privato) e alla messa in sicurezza del nostro territorio (alluvione in Emilia-Romagna), ma la musica è sempre la stessa.

La responsabilità – non occorre ricordarlo – è senza dubbio imputabile ai “decisori primi”, coloro che hanno depauperato le risorse pubbliche e preparato il campo affinché si rendessero necessari gli eroi.

Ma un’altra fetta di responsabilità deriva dalla nostra incapacità di reagire a questa inerzia, proponendo come alternativa alle celebrazioni per i simboli della ricostruzione (siano essi ponti, strade, ospedali) i valori della programmazione, della prevenzione, della costruzione.