Recep Tayyip Erdogan ha trasformato la Turchia come soltanto Mustafa Kemal Ataturk, fondatore della Repubblica nel 1923, era riuscito a fare. A cent’anni dalla nascita del Paese dalle ceneri dell’impero ottomano e a venti dalla sua salita al potere, chiunque si troverà a governare Ankara nei prossimi anni dovrà per sempre fare i conti con la sua Turchia, che dopo di lui non sarà mai più la stessa.

A differenza di qualsiasi suo predecessore, Erdogan è riuscito a sdoganare l’Islam politico e a promuovere un’alleanza tra la sua visione religiosa e il più acceso nazionalismo, da sempre appannaggio delle forze armate, campioni del laicismo dai tempi di Kemal. Ha aperto le porte della classe media a milioni di turchi e attratto nel Paese un livello mai visto di investimenti esteri. Ha trasformato la Turchia in una potenza regionale con cui tutti i vicini (e le maggiori potenze mondiali) devono fare i conti. Ma ha anche messo in discussione le garanzie democratiche, perseguito gli oppositori, attaccato la magistratura indipendente e creato un regime presidenziale di stampo autoritario, tutti aspetti che i suoi successori dovranno affrontare nei prossimi decenni.

Radici e continuità

È una storia che va avanti da quasi trent’anni. Era il 6 dicembre del 1997 e Recep Tayyip Erdogan era già sindaco di Istanbul da quasi quattro anni. Quel giorno si trovava a una manifestazione politica a Siirt, nel sud est della Turchia, dove partecipava a un comizio del Refah Partisi (il Partito del Welfare) del leader islamico Necmettin Erbakan. Anche allora, come aveva già fatto più volte, recitò una poesia del sociologo nazionalista Ziya Gokalp: «Le moschee sono le nostre caserme, le cupole i nostri elmi, i minareti le nostre baionette e i credenti i nostri soldati». Una settimana dopo, quei pochi versi gli costarono una condanna a dieci mesi di carcere (poi ridotta in appello) per “incitamento all’odio su base religiosa”. L’anno successivo la sua giunta fu sciolta, così come il partito di Erbakan, e due anni dopo, alla fine del processo, fu costretto a trascorrere quattro mesi in prigione. «Non è un addio», promise allora e mantenne l’impegno.

Nell’agosto del 2001, insieme ad alcuni seguaci dell’ala riformista del Refah, fondò l’Adalet ve Kalkinma Partisi – Akp (il Partito della Giustizia e dello Sviluppo) con cui l’anno successivo vinse le politiche, entrando personalmente in parlamento nel marzo 2003 (dopo la revoca del bando dai pubblici uffici) e diventando premier il 14 marzo 2003. «A differenza di Erbakan, che era un padre spirituale, Erdogan sembra più familiare, è come un fratello», raccontò all’epoca della vittoria elettorale il suo biografo, Rusen Cakir. «Ma è anche un pragmatico: è un musulmano praticante ma cerca nuovi accordi». A che scopo?

Gli anni d’oro

Le promesse di quel primo mandato erano chiare: difendere la democrazia parlamentare, ampliare i diritti, primo fra tutti quello per le donne di portare il velo, sviluppare l’economia e raggiungere la stabilità nel sud-est abitato dai curdi, a cui rivolse nuove iniziative politiche per porre fine al conflitto armato. Sembra incredibile, visto come sono andate a finire le cose, ma tutto cominciò proprio così. Le prime riforme introdotte dal suo governo gli consentirono addirittura di avviare, nel 2005, i colloqui di adesione all’Unione europea, un processo poi completamente arenatosi. Proprio a questo periodo risalgono infatti i principali successi della Turchia nell’armonizzazione con il diritto comunitario. Legislazione societaria, politiche industriali, ricerca scientifica e relazioni esterne: nel 2006 tutti questi capitoli dell’acquis risultavano allineati alle normative dell’Ue, anche se erano solo 4 su 35. Tanto bastò però per ottenere una nuova maggioranza alle politiche del 2007.

Quelli furono gli “anni d’oro” del suo potere, caratterizzati da una relativa apertura politica e culturale. Le minoranze si videro infatti riconoscere nuovi diritti, mentre l’iniziativa legislativa volta a limitare il potere politico dei militari permetteva a nuove voci di intervenire nel dibattito pubblico. Addirittura, alcune università organizzarono conferenze e studi sul massacro degli armeni avvenuto nell’impero ottomano tra il 1915 e il 1916, qualcosa di impensabile solo pochi anni prima. Anche l’economia cresceva: nei primi cinque anni il Pil aumentò a tassi annui superiori al 5 per cento. Povertà e disoccupazione crollarono, l’inflazione che viaggiava a tre cifre solo un decennio prima scese al 5 per cento e la lira e l’economia turca cominciarono a diventare appetibili per le imprese straniere, almeno fino al 2013 quando gli investimenti diretti esteri toccarono il livello massimo, mai più raggiunto da allora, e la ricchezza pro capite dei turchi arrivò a 12.507 dollari dai 3.640 del 2002. Erdogan sembrava intoccabile ma la luna di miele con la democrazia era già finita.

La nascita di un uomo forte

Per capirlo bisogna tornare al 30 luglio 2008, quando la Corte costituzionale respinse un atto d’accusa che chiedeva lo scioglimento dell’Akp per aver violato i principi di laicità dello Stato. Fu una vittoria per il suo partito che, a differenza di altri movimenti islamici come il Refah, non fu escluso dalla politica turca, eppure spinse Erdogan a modificare l’ordinamento della Repubblica (e la costituzione) per evitare un futuro bando.

Allora, il governo sfruttò quanto emerso dai processi Ergenekon, che si conclusero cinque anni dopo con 17 ergastoli comminati a ex figure di spicco dell’establishment militare, politico, accademico e dell’editoria, per un’epurazione che consentì all’Akp – allora ancora appoggiato dall’organizzazione del religioso Fethullah Gulen – di insediare i suoi fedelissimi in posizioni di potere. Ma fu solo l’inizio.

Intanto riprese la guerra con i curdi, dopo il fallimento dei negoziati politici. Prima in patria e poi all’estero: in tutto, dal 2007, Ankara ha condotto almeno 15 operazioni militari (per lo più aeree) oltre il confine con la Siria e l’Iraq contro le milizie curde e decine di altre nel sud-est del Paese.

La spinta contro i militari portò poi il leader turco a promuovere e vincere un referendum nel 2010 per una serie di riforme costituzionali che cambieranno i poteri dell’esercito, i criteri d’impunità dei membri delle forze armate e diversi aspetti del sistema giudiziario, conferendo al governo persino il potere di nominare i giudici della Corte costituzionale. Nel resto d’Europa la svolta fu accolta con sollievo perché, si diceva, avrebbe impedito il rischio di un golpe militare che già troppe volte aveva funestato la Turchia negli anni precedenti.

Poco dopo però tutto fu più chiaro. Con la schiacciante vittoria ottenuta alle politiche del 2011, il premier strinse ancora di più il suo cappio sulla politica del Paese e, due anni dopo, riuscì a schiacciare nel sangue le proteste di Gezi Park senza subirne le attese e gravi conseguenze politiche auspicate nel resto del continente. Tanto che nel 2014 vinse le prime elezioni presidenziali, frutto di una riforma del 2007 che estromise il Parlamento dalla nomina del capo dello Stato, affidandone la scelta a un voto popolare.

Nonostante allora l’ufficio del presidente fosse ancora un ruolo di garanzia, sin da subito Erdogan si presentò come l’incarnazione della “volontà del popolo”, intervenendo direttamente negli affari del governo. Da allora però le cose cominciarono a peggiorare: la lira iniziò il suo crollo (nel 2013 bastavano 1,9 lire per acquistare un dollaro, oggi ce ne vogliono 19), l’inflazione cominciò a esplodere (è cresciuta del 195 per cento in dieci anni), le riserve estere a calare (si sono dimezzate dal 2013) e l’economia a contrarsi (la ricchezza pro capite è scesa da allora a circa 10mila dollari mentre il Pil è calato di oltre il 10 per cento in un decennio).

Il peggioramento delle condizioni politiche ed economiche si tradusse in una sconfitta elettorale nel 2015 quando, per riottenere la maggioranza, l’Akp fu costretto ad allearsi con il Milliyetci Hareket Partisi – Mhp (il Partito del Movimento Nazionalista), che non entrava in Parlamento dal 2002 e il cui successo fu alimentato dall’insicurezza causata dagli attentati suicidi condotti dal sedicente Stato Islamico e dalla continua guerra contro i curdi.

Poco più di sei mesi dopo, andò in scena il tentato golpe militare attribuito dal governo di Erdogan ai seguaci del suo ex alleato Gulen, che causò quasi 290 morti. La reazione fu un’altra occasione per il presidente per eliminare gli oppositori e aumentare il proprio potere, arrestando decine di migliaia di persone, licenziando quasi 130mila dipendenti pubblici sospettati di aver tramato con il religioso e chiudendo giornali e media indipendenti. Da allora in poi, la magistratura, la pubblica amministrazione, le università e quasi ogni istituzione sarà infiltrata da fedelissimi del suo partito, una realtà difficile da gestire per chiunque – un giorno – dovesse sostituire Erdogan, che con il referendum del 2017 abbandonò ufficialmente la democrazia parlamentare per un sistema presidenziale, abolendo la carica di primo ministro e concentrando il potere nelle proprie mani.

Le ambizioni regionali

Malgrado la crisi economica e il peggioramento delle relazioni con i vicini, il resto della Nato e gli Stati Uniti per l’avvicinamento a Iran e Russia e l’interventismo prima in Iraq e Siria, poi in Libia e nel resto dell’Africa e quindi in Nagorno-Karabakh al fianco dell’Azerbaigian, una grossa mano gli arrivò dall’accordo con l’Unione europea – mediato dalla cancelliera tedesca Angela Merkel – per ospitare milioni di rifugiati in cambio di 6 miliardi di euro di finanziamenti.

Così Erdogan vinse anche le presidenziali del 2018 con una netta maggioranza, mentre in Parlamento la coalizione tra Akp e Mhp continuava a reggere le sorti del Paese e la repressione si faceva sempre più dura, aiutata anche dalla pandemia di Covid-19 che ha consentito al governo di adottare misure straordinarie, sfruttando la crisi sanitaria per incrementare i consensi.

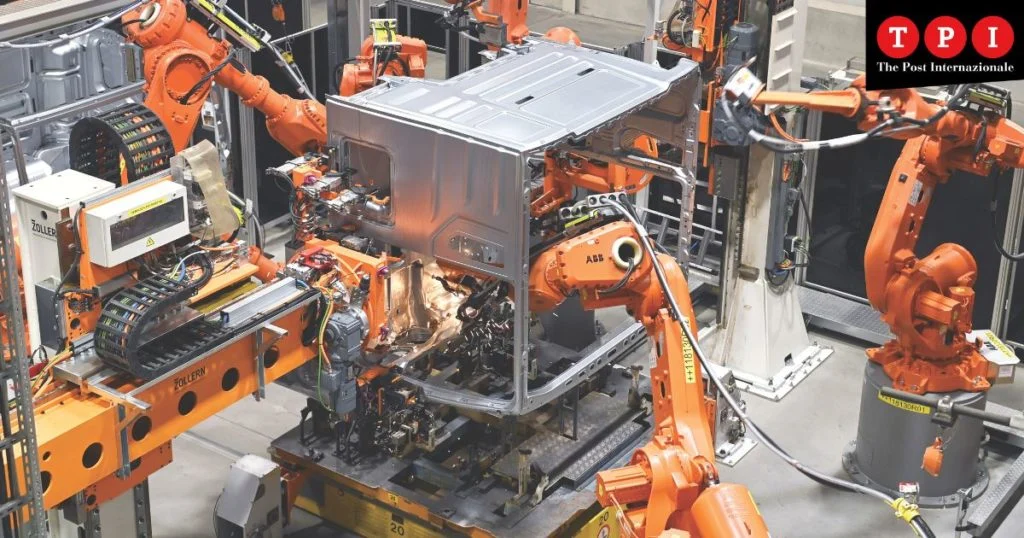

Intanto, a livello internazionale, Ankara divenne una potenza regionale temuta dai suoi vicini (Siria, Iran, Armenia, Grecia) e dai principali attori mondiali (Usa, Nato, Ue e Russia), ritagliandosi un ruolo insostituibile in Nord Africa, nei Balcani e nella mediazione tra Ucraina e Russia, pur avendo armato per prima Kiev con i micidiali droni TB2 Bayraktar, prodotti dal genero (e possibile successore nel Partito), Selcuk Bayraktar. Una politica che negli ultimi anni gli ha permesso anche di riallacciare gradualmente i rapporti con il resto del Medio Oriente dove, oltre alla decennale alleanza con il Qatar, è tornato a dialogare con gli Emirati Arabi e persino con Israele.

Malgrado l’aura di intoccabilità, due sole date sembrarono scalfire il suo progetto di dominio incontrollato della Turchia: il 22 giugno 2019 quando, per la prima volta dal 1994, perse le elezioni per il sindaco di Istanbul, vinte da Ekrem İmamoğlu del Cumhuriyet Halk Partisi – Chp (il Partito Popolare Repubblicano, il principale movimento di opposizione); e il 6 febbraio 2023, giorno del devastante terremoto costato la vita ad almeno 48mila persone nel sud del Paese, per cui il suo governo venne aspramente criticato a causa della lentezza dei soccorsi e dei mancati controlli sull’abusivismo e la violazione delle regole anti-sismiche nell’edilizia.

Tuttavia, che tutto questo si tramuti o meno in un sisma politico a favore del candidato dell’opposizione unita, Kemal Kilicdaroglu del Chp, la Turchia resterà comunque segnata per sempre dal ventennio di Erdogan e dalla sua eredità di democrazia violata, aggressività internazionale e crisi economica.